Из воспоминаний художника

Я, вообще-то говоря, не собирался становиться художником и в детстве думал, что стану музыкантом, как и мои родители, считая это само собой разумеющимся, учась в Центральной музыкальной школе при Московской Консерватории. Но в шесть лет я потерял слух после перенесенного заболевания, и это событие перевернуло всю мою дальнейшую жизнь. Учась в последних классах средней школы, я почти насильно заставлял себя интересоваться искусством, но к удивлению своему, с интересом одолел большой том «Истории Импрессионизма», в котором меня особенно привлекало то, что художники-импрессионисты большую часть времени проводили в кафе за аперитивом и бесконечными спорами.

Из воспоминаний художника...

Трудяга Клод Моне, «аристократ» Эдуард Мане, неторопливый «помещик» Поль Сезанн, любитель восьмидесятилетних кокоток Анри де Тулуз-Лотрек и множество других имен были для меня что музыка, души давно усопших людей были героями моих сновидений.

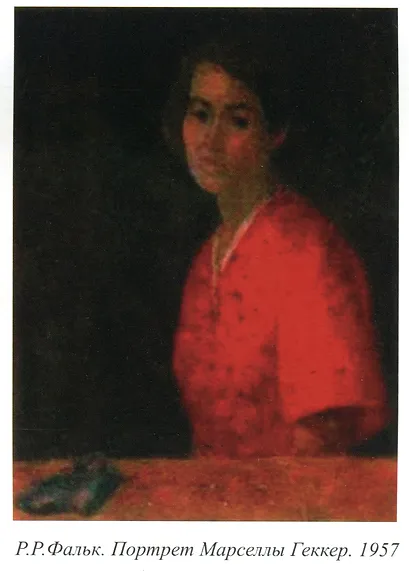

Имя Роберта Фалька стояло особняком, оно было реально и осязаемо, потому что я успел лично увидеть и узнать этого человека в 1957 году. Но и он был окутан для меня тайной романтики, как последнее звено плеяды импрессионистов, а то, что он был учеником Поля Сезанна, способствовало моему пониманию того, насколько сильна связь времен. Скорее всего, под воздействием чтива той «Истории» я недолго думал «кем быть», когда окончил среднюю общеобразовательную школу с удовлетворительными оценками.

Но жизнь готовила мне свои сюрпризы, она заставила меня взглянуть на то, в КАКОЙ стране я живу, какова ее политическая система, что за «винтик» - человек в этой системе, кто находится у власти и, в конце концов, какой культурно-художественный уровень той части населения, которая относила себя к «творческой интеллигенции» и именовалась «советскими художниками». Я приходил в ужас, доходящий до паники, и ежедневно спрашивал себя, почему «изящным искусством» занимаются такие некультурные грубияны, и с тоской взирал на музыкальный мир, где правили бал культурные люди с благообразными физиономиями, но куда путь мне был закрыт.

Именно это заставило меня «уйти в себя», уйти во внутреннюю эмиграцию почти что сразу, как я вступил в сознательную жизнь. Эта внутренняя эмиграция продолжается и по сей день. Это стало моим привычным состоянием - быть наедине с самим собой, все время прислушиваться к своему внутреннему голосу.

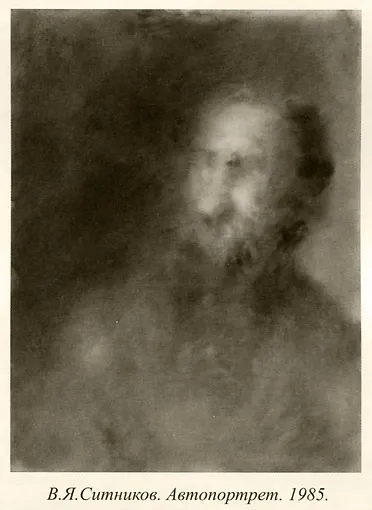

В 1961-62 годах я был занят лихорадочным поиском своего Учителя, которого мне хотелось видеть наделенным высокой внутренней культурой и знанием художественно-изобразительного дела. Я тогда же понял, что благообразная внешность не всегда эталон высшего качества человека, что и под этой маской иногда может скрываться зверь лютый пострашнее простоватой дубины «советского художника». Судьба свела меня с Ситниковым Василием Яковлевичем.

О Ситникове В. Я. надо рассказать подробнее. Действительно это оригинальная и талантливейшая личность, но не 60-х годов, а в течение всей своей жизни. Он «выкидывал» номера, шокирующие не только Москву, но и весь мир. Василий Яковлевич Ситников в 1935-36 годах учился вместе с моей тетей Ирмой на живописном факультете института изобразительных искусств. Через год он сбежал оттуда. Не хватало терпения сидеть на лекциях и заниматься всеми добавочными предметами, предусмотренными программой института. Василий Яковлевич Ситников родом из села Ново-Ракитино Лебедянского уезда. Отец его был крестьянином, которого три раза раскулачивали. Как только он заводил себе новое хозяйство, у него все отнимали. Тогда он бросил все и уехал в Москву, стал работать железнодорожником. Через несколько лет с ним случилось несчастье. Во время сцепления вагонов его задавило насмерть. После его смерти нашли в каком-то месте спрятанное оружие. Был ли отец Василия Яковлевича причастен к складу оружия или нет - неизвестно, но допрашиваемые знали, что он умер, и свалили все на него. Как возможный соучастник отца, был арестован Василий Яковлевич. Арест и допросы вызвали у него психическое расстройство, и Ситников был отправлен в психиатрическую больницу под Казанью в старом заброшенном монастыре. Холод и голод унесли много жизней в этой больнице. Василий Яковлевич рассказывал, что он почти всю зиму пролежал на койке, рассматривая сохранившиеся фрески, представляя себе, как надо писать картины, чтобы достигнуть объемности в живописи. В тюрьме он понял, что нужно идти не от линии рисунка, как учила советская школа, а от ближайшей к зрителю точки светотенями вглубь. Интуитивно он чувствовал, что так учили художники древности и художники эпохи Возрождения. «Если я не умру, а выживу, я буду так рисовать. Я все почувствовал в своей руке. Мне бы только выжить».

В начале 1950-х годов В.Я. Ситников основывает свою подпольную Академию. У него оказался врожденный талант педагога. Он был хитер на всевозможные выдумки, был изобретателем байдарок с патентом, был блестящим рассказчиком. С таким человеком меня и свела судьба, когда я 28 сентября 1962 года пришел к нему на первый урок. Он жил в Рыбниковом переулке на Сретенке. Урок этот он дал мне в своей комнатушке размером в шесть квадратных метров.

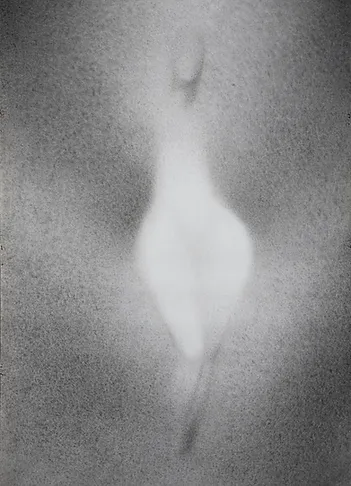

Поразительна его любовь к пыли и восточным коврам. Пыль и ковры были везде: на столике, на всех стенах, на диване и на полу. Огромных размеров абажур под потолком был накрыт таким же огромных размеров цветастым платком. При включенной лампочке это создавало «атмосферу», уют. Усадив меня на диван, Василий Яковлевич взял лист бумаги и написал следующую инструкцию: «Что такое рисунок? Как надо рисовать? Рисовать надо в УМЕ, то есть - я учу рисовать ВИДЕНИЕМ, ВООБРАЖЕНИЕМ. Надо научиться рисовать не горизонт рисуемого предмета, а его перед. О линии надо забыть и даже не знать, что это такое. Как корова. Она не знает, что такое линия. Линии, вообще-то и нет. Есть ГОРИЗОНТ, то есть заворот на невидимую сторону. ПЕРЕД ФОРМЫ - вот ориентиры, а их может быть сколько угодно. Для облегчения и быстрейшему обучению рисованию НАДО: АБСОЛЮТНО вытравить в себе всякую заботу о пропорциях, ибо забота эта преждевременна и только сковывает и

воспитывает в ученике страхи и опасения как бы не вышло «плохо» или «непохоже». Вытравить абсолютно все. Кроме единственной заботы о ФОРМЕ В ПРОНСТРАНСТВЕ. И этому надо научиться, прежде всего. А все остальное, и пропорции, и композиции, и ритм, и гармонии, все, все, все придет само собой, даже незаметно самому обучающемуся». Далее: «Для начала возьмем белый предмет, освещенный спереди и чуть сверху от рисующего его. А рисовать надо так:...» Василий Яковлевич взял белый лист бумаги, нацепил его кнопками на большую чертежную доску, потом он выдавил немного черной масляной краски на палитру, взял сапожную щетку, растер этой щеткой так, чтобы она ровно и почти насухо покрывала щетку и стал, облокотясь коленом о диван, слегка махать по белому листу. Изумление мое не знало границ, когда через пять минут на белом листе возникла извивающаяся кишка с тончайшей и нежнейшей светотенью. Белой бумаги, как таковой я больше не видел. Вместо нее я увидел глубокое и светлое пространство. «А теперь сделайте Вы так», - сказал Василий Яковлевич. Нацепив новый лист, я приготовился. Растер краску и стал махать, пытаясь сделать такую же кишку и невольно «шел от горизонта», а не от «переда». Страшный удар в зад на мгновение присосал мое тело к доске.

Отлипнув, я плюхнулся на диван и обернулся. Лицо Ситникова было непроницаемо. «Жопа с ручкой! Вы идете от горизонта, а это ошибка. Надо идти наоборот!» - сказал он, руками делая движения «от переда формы». Мы работали так часа три, делая кишки, шары, цилиндры. Потом я собрался уходить. Мне не хотелось более к нему приходить, я боялся его кирзовых сапог, которыми он ударил меня.

Я не ходил к нему недели две, но потом пришел все-таки снова. Я понял, что выучиться у него необходимо. То, что я пытался рисовать раньше, казалось мне плоским и наивным.

Прикоснувшись один раз к пространству и форме, с нежнейшей светотенью, я не мог больше ничего делать. Идя к нему, я приготовился сносить побои, но выучиться делать такое пространство и уметь рисовать по внутреннему видению все, что мне вздумается. Импрессионисты были забыты. «История Постимпрессионизма» в лице ее не менее славных представителей - Сера, Синьяка, Ван-Гога, Гогена и других - была отложена на потом. На меня снизошло озарение: надо вернуться к истокам, надо изучать старых мастеров, которые во главу угла ставили внутреннее видение, умение писать картины по памяти. Итак, я вернулся к Ситникову, который принял меня милостиво, но еще более строго. Побоев больше не было, но была железная дисциплина. Я стал работать у него на лестничной клетке, прицепляя листы кнопками на кирпичную стену. Четыре месяца ежедневно я приходил к нему и работал от 10 до 22-х часов. Потом я стал работать дома в своей мастерской на Клязьме. Василий Яковлевич выпустил меня с наказом рисовать то, что мне нравится, но по памяти, главное внимание уделяя предмету или предметам, которые должны быть окутаны пространством по методу и технике, которой я научился у него.

Ситников не считал нужным учить меня писать масляными красками на холсте. Он представил мне свободу искать свой стиль и свои способы наложения красок на холст. Он считал, что главному он меня выучил. Остальное - дело моей воли и моего стремления к совершенству. Вступив на трудную стезю своих экспериментов с живописью, я сразу же столкнулся с мощным сопротивлением материала. Каких только способов письма я не перепробовал, сколько извел впустую холста и красок! Но неудачи свои я рассматривал как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли.

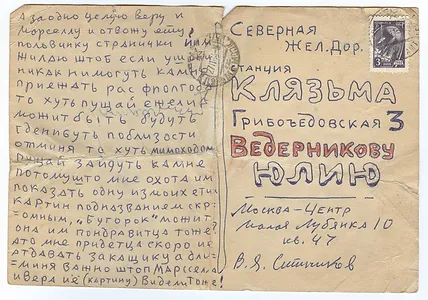

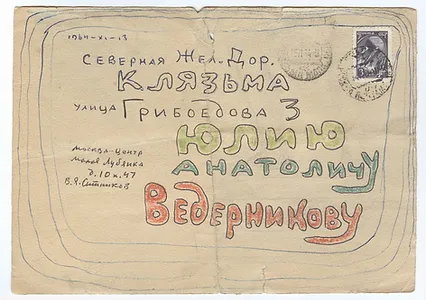

Я вступил с В.Я. Ситниковым в обширную переписку, так как изустное общение с ним было для меня затруднено, хотя не реже раза в неделю бывал у него на улице Малая Лубянка, 10, куда его переселили со Сретенки под неусыпное наблюдательное око комитета госбезопасности. Этому несчастному ведомству, страдающему от собственного ожирения и своей несвободы, надо было все знать, все видеть, что делает там внизу свободный дух, их бывшая жертва, которую они пытались, но так и не смогли угробить. Но иногда он не получал моих писем, которые я ПОСЫЛАЛ ему по почте...

«1965-ХП-21 вторник. Здравствуйте милый мой дражайший ученик. Прежде фсево я получифши Ваше письмо фслехка синевом конверте, от 12-XII воскресенье, понял по письму што Выпосылаете мне фторое письмо и я стал потихонечку, играючи, побранивать негодяев которые украли Ваше первое письмо. Через часа полтора я уже с румяным лицом во фсе горло поносил мерзавцев нестесняясь в выражениях. Через четыре часа еще я пошел весь красными пятнами вытаращив глаза и брыжа ядовитой слюной я хрипел извергая дикие бессвязные ругательства и матерную брань а в 23 ч. я катался по полу в корчах задыхаясь от хлеставшей изо рта пены явыл от злобы и уже только в мыслях клял и призывал судьбу штобы она так сложилась штобы вор заболел гнойным поносом и што-бы у нево вытекли глаза и што-бы ево начальство по службе нистого ниссего стало презирать и допекать и штобы он потерял документы по которым в старости дают пенсию и штобы его родня подверглась преследованию нашими социалистическими законами и штобы их всех переарестовали и фсехсослали и. ...Трое суток я в исступлении клял всех жуликов мира но между тем 12-ХПвоскресенье я послал Вам открытку из вермишели. Вася».

«1969-У-21 среда 16-25 Ая думал што Вы наменя осерчали зато што анадысь Вы фкухне недождались, я щас уже непомню изза кого и изза чего. Я не получил от Вас письма от 3 мая. Ваши письма искренны и ярки и я то ими дорожу как и своими. А своими дорожу так што кляну наихудшими пожеланиями тех персон по чьей воле пропадают мои и Ваши письма. Я страстно взываю день и ночь, ночь и день неделями и месяцами в потолок и сквозь него в межзвездные пространства дабы выгнили глаза у (...) этих негодяев которые читают наши с Вами письма и не утруждаются тем штобы после прочтения послать их по адресу. Штобы в судьбе их сложилось так штобы они жили в беспрерывных скандалах со своими соседями и ближайшими родственниками! Штобы они заболели злокачес-твеннейшим пессимизмом и сами в конце концоф повесились или отравились не оставифникомуникакой записки штобы фпочках их образовались камни одновременно с хроническим поносом и выпадением волос с зубной болью без конца. Я повторяю: што я иначе не могу их наказать никак кроме молитв Богу с просьбами извести их с лица Земли дабы такая пакость не отравляла существования честным художникам. Спасибо Вам што Вы такой трудяга!!! Примите мою огромную любофь и почтение. Хорошо-бы если-бы перехватчики наших писем после прочтения посылали их нам, ведь фсе равно так или иначе мы будем их друг другу писать так-же как писали и фсегда раньше. Эти глупцы не осознают што их гадкие ничтожные присвоения наших писем не переменят наших отношений друг к другу к окружающему нас миру и к ним самим, подонкам. Судя по описанию Вами картины «Пляска на снегу» (я хотел-бы штобы она была наибольшего размера и штобы фигурки там были на первом плане по 20 см. ростом) она хороша. Вы должны осознать што я Вас щас учу стать или быть традиционным русским художником с того самого места где комунистическая революция прервала деятельность передвижников. Иными словами я хочу сказать што если даже Вы окажетесь совершенно бездарным и не создадите шедевров мирового искусства наподобие Сезанна или Клода Моне то уш во фсяком случае Ваше имя окажется высеченным золотыми буквами на мраморных досках в вестибюле Третьякофской галереи как продолжателя наискромнейшего национально русского бытового реализма времен Маковского, Федотова. И если Ваша живопись останется плохой и рисунок недобро-качественным, фсе равно Ваш зоркий глаз и веселое мышление подметят и отразят в искусстве нашу жизнь натурально для потомкоф неодносторонне. А это величайшая заслуга перед будущими поколениями которых хотят обмануть теперешние направители манежных художников. Ведь неизвестно фчем Вы окажетесь наилучшим. Ведь не только в растяжках. Возможно как раз в очень метком собирании «мелочей». А они фконце концоф... Вася».

Из этих писем видно, как он постепенно направлял меня в жанровую живопись. Я и сам чувствовал ценность именно этого направления для нашего времени и нашей страны, но мне понадобилось много времени, чтобы увидеть ПРЕКРАСНОЕ в безобразном. Я решил сфокусировать свое внимание на рынке своей родной Клязьмы, который был средоточением алкоголиков, колхозников, торговцев, милиционеров, рабочего люда с близлежащих фабрик и просто жителей Клязьмы. Я вглядывался в лица, в особенности одежды людей, в уникальную по своей уродливости архитектуру наших магазинов, во всякие вещи и предметы, разбросанные в беспорядке, характерным для русско-советского разгильдяйства. В Клязьме я видел всю Россию и мне не было надобности ездить «по родной стране». Я видел позор нашей системы, видел власть, у которой не было ничего святого, всюду кругом и на каждом шагу шествовало победоносное хамство.

Так и хотелось вскричать гоголевскими словами: «Соотечественники, страшно!» Но надо было брать себя в руки и набираться мужества - я сделал свой выбор - быть летописцем своего времени в художественно-изобразительной форме.

Ссылки на книгу "Жизнь в искусстве" :